|

|

|

|

| 鈴木: |

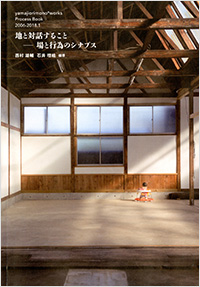

ここでの西村さん達の活動をまとめた『地と対話すること』を見ると、「私たちは終わらない行為によって、実は『場をつくる』ことではなく『場が動きつくられていく』、または『場から何かが生まれる』ことをつくろうとしている」と書いてあります。難しいですね。

|

|

|

| 松村: |

建築は場を作った時点で目的が達成するので、こういう心境になっている人はすごく少ないでしょうね。今こうしている限り、山治織物工場という場が建築的に快適なことは確かですから、通常のリノベーションなら工事完了になるところです。

|

|

| 西村: |

おそらく目的を作ってしまうと色々なモノが作られる一方で、失われることがあると思うんです。その点を山﨑さん達と考えていきたいと思っています。

|

|

| 鈴木: |

通常のリノベーションには目的があります。新たな用途をちゃんと与えるとか。でも山治織物工場の取り組みには、リノベーションという言葉では捉えきれない広がりがあると思います。

|

|

| 松村: |

何か生きている感じというか、予測不能な感じがして面白い。漆喰を塗った壁から機械油が染み出てきたら、通常のリノベーション工事だったらトラブル扱いです。でも西村さんたちは、その意味を見いだそうとしている。

|

|

| 石井: |

油の跡を残そうと思って塗っているわけではなく、ちゃんとした左官作業をやろうとしているんです。それなのに、どうしても染み出てくる。それを受け入れていくわけです。

|

|

| 松村: |

その辺りが建築の常識的な判断と違っていますよね。例えば、建築関係者なら一番古い建物を残そうと考えます。しかし、残したのはそれ以外の部分で、最も古い部分からはむしろ空が見えた方が良いと西村さん達は考えている。

|