出雲崎 妻入りのまちなみ

◆出雲崎

新潟駅からJR越後線に乗ること約90分.列車は出雲崎駅に到着する.

駅から出雲崎車庫行きのバスに乗ること約10分,家々の甍と日本海の絶景が視界に入る.

写真0:家々の甍と日本海の絶景

写真0:家々の甍と日本海の絶景

出雲崎は,新潟県のほぼ中央に位置する湊町であり,日本海に沈む夕日の美しさでも知られている.

日本海沿岸には北国(ほっこく)街道が通り,街道沿いには妻入りの家並みが連なる.

時代は遡ること江戸時代,出雲崎は佐渡金山から輸送される金の陸揚げ地として繁栄した.

その重要性から,江戸幕府の天領にも指定されていた.北国街道の宿場町としても栄え,

旅人の往来でさぞかし賑わったことだろう.

今日,出雲崎は往年のように繁栄していない.しかし,往時の繁栄を感じ取ることのできるまちなみは現存している.

また,沿岸という土地柄から,津波とまちなみの両者は密接に関係しているように思われる.

本稿では,「津波とまちなみの関係」と「妻入りの家並み」について考察してみたい.

◆津波とまちなみの関係

終点出雲崎車庫で下車すると,海側に「いずもざき海遊広場」がある.

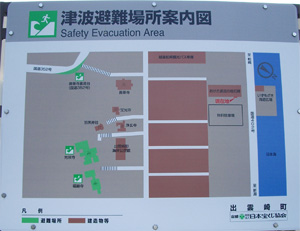

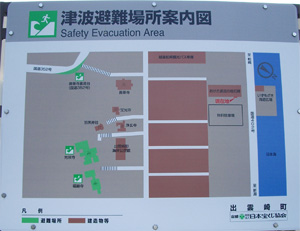

広場に隣接する駐車場の横には,写真1のような「津波避難場所案内図」が設置されている.

写真2は案内図を拡大したものである.案内図において,緑色の部分は避難場所を表し,

茶色の部分は建物等を表す.津波避難場所として「光照寺」や「福巌寺」といった寺院が指定されていることがわかる.

写真1:浜辺と津波避難場所案内図

写真1:浜辺と津波避難場所案内図

写真2:津波避難場所案内図を拡大したもの

写真2:津波避難場所案内図を拡大したもの

実際に北国街道を歩いてみると,津波避難場所を示す案内板を多数見かける(写真3).

案内板の先には高台に上がるための階段があり,階段の先には寺院がある.

一方で,海側に目を向けると,北国街道から浜辺へ抜ける路地が多数存在する(写真4).

そして,間口に対して奥行が非常に長い建物が多数存在し,建物の玄関は妻面に設けられている(写真5).

このように,建物の妻に出入り口を設けて,これを正面とする建築様式を「妻入り」といい(1,出雲崎のまちなみを特徴づけるのに不可欠な要素である.

ところで,「妻入り」の建築様式が出雲崎において多数見られる理由は何だろうか.

第一に,京都の町家のように間口に応じて納税額が決められていた歴史の存在がある.

節税のため,間口を短くする代わりに奥行を長くすることで建築面積を確保しようとした結果,

「妻入り」の建築様式が流行ったのではないだろうか.

第二に,浜辺へ抜ける路地との関係を指摘したい.

隣接する建物壁面の間を縫うように路地が形成されたのだろうか.

つまり,まず建物が存在し,後に路地が形成されたとする考え方である.

あるいは,北国街道と路地によって形成される道路網が敷地形状さらには建物形状を規定したのだろうか.

これら二つの考え方の違いは,今日における建物と路地の関係を,建物を原因とするか路地を原因とするかの違いである.

建物を原因とする前者の考え方の場合,隣接する建物壁面の間に路地を通す理由を説明する必要がある.

なぜなら,路地を通すことと建築面積を最大限確保することは同時に達成できないからである.

建築面積を減少させてまで路地を通す理由は,日常時における浜辺と街道の往来利便性と

津波襲来時における浜辺から高台への避難容易性の両者を図るためではないだろうか.

この仮説が正しいとすれば,津波という非日常的な現象は出雲崎の独特なまちなみの形成に寄与しているといえるだろう.

写真3:津波避難場所とその案内板

写真3:津波避難場所とその案内板

写真4:浜辺へ抜ける路地

写真4:浜辺へ抜ける路地

写真5:間口に対して奥行が長い建物 ―妻入りの建物―

写真5:間口に対して奥行が長い建物 ―妻入りの建物―

◆妻入りの家並み

前節では,個々の建物が妻入りの建築様式を踏襲する理由として,

課税に関する歴史的な経緯や津波襲来のリスクと路地の関係を挙げた.

妻入りの建物が沿道に並ぶ様子は,「妻入りの家並み」として独特な景観を形成する.

写真6から写真8は,妻入りの家並みを撮影したものである.

互いに隣接する家屋の意匠は若干異なるものの,どの家屋も妻入りの建築様式を踏襲している.

このように,妻入りという固有の意匠を互いに守る一方で,その他の意匠については若干自由度を残すという考え方は,

美しいまちなみを形成する際のヒントになりうるのではないだろうか.

写真6:妻入りの家並み

写真6:妻入りの家並み

出雲崎は,新潟県のほぼ中央に位置する湊町であり,日本海に沈む夕日の美しさでも知られている. 日本海沿岸には北国(ほっこく)街道が通り,街道沿いには妻入りの家並みが連なる.

時代は遡ること江戸時代,出雲崎は佐渡金山から輸送される金の陸揚げ地として繁栄した. その重要性から,江戸幕府の天領にも指定されていた.北国街道の宿場町としても栄え, 旅人の往来でさぞかし賑わったことだろう. 今日,出雲崎は往年のように繁栄していない.しかし,往時の繁栄を感じ取ることのできるまちなみは現存している. また,沿岸という土地柄から,津波とまちなみの両者は密接に関係しているように思われる.

本稿では,「津波とまちなみの関係」と「妻入りの家並み」について考察してみたい.

◆津波とまちなみの関係

終点出雲崎車庫で下車すると,海側に「いずもざき海遊広場」がある. 広場に隣接する駐車場の横には,写真1のような「津波避難場所案内図」が設置されている. 写真2は案内図を拡大したものである.案内図において,緑色の部分は避難場所を表し, 茶色の部分は建物等を表す.津波避難場所として「光照寺」や「福巌寺」といった寺院が指定されていることがわかる.

写真1:浜辺と津波避難場所案内図

写真1:浜辺と津波避難場所案内図

写真2:津波避難場所案内図を拡大したもの

写真2:津波避難場所案内図を拡大したもの

実際に北国街道を歩いてみると,津波避難場所を示す案内板を多数見かける(写真3). 案内板の先には高台に上がるための階段があり,階段の先には寺院がある. 一方で,海側に目を向けると,北国街道から浜辺へ抜ける路地が多数存在する(写真4). そして,間口に対して奥行が非常に長い建物が多数存在し,建物の玄関は妻面に設けられている(写真5). このように,建物の妻に出入り口を設けて,これを正面とする建築様式を「妻入り」といい(1,出雲崎のまちなみを特徴づけるのに不可欠な要素である.

ところで,「妻入り」の建築様式が出雲崎において多数見られる理由は何だろうか. 第一に,京都の町家のように間口に応じて納税額が決められていた歴史の存在がある. 節税のため,間口を短くする代わりに奥行を長くすることで建築面積を確保しようとした結果, 「妻入り」の建築様式が流行ったのではないだろうか. 第二に,浜辺へ抜ける路地との関係を指摘したい. 隣接する建物壁面の間を縫うように路地が形成されたのだろうか. つまり,まず建物が存在し,後に路地が形成されたとする考え方である. あるいは,北国街道と路地によって形成される道路網が敷地形状さらには建物形状を規定したのだろうか. これら二つの考え方の違いは,今日における建物と路地の関係を,建物を原因とするか路地を原因とするかの違いである.

建物を原因とする前者の考え方の場合,隣接する建物壁面の間に路地を通す理由を説明する必要がある. なぜなら,路地を通すことと建築面積を最大限確保することは同時に達成できないからである. 建築面積を減少させてまで路地を通す理由は,日常時における浜辺と街道の往来利便性と 津波襲来時における浜辺から高台への避難容易性の両者を図るためではないだろうか. この仮説が正しいとすれば,津波という非日常的な現象は出雲崎の独特なまちなみの形成に寄与しているといえるだろう.

写真3:津波避難場所とその案内板

写真3:津波避難場所とその案内板

写真4:浜辺へ抜ける路地

写真4:浜辺へ抜ける路地

写真5:間口に対して奥行が長い建物 ―妻入りの建物―

写真5:間口に対して奥行が長い建物 ―妻入りの建物―

◆妻入りの家並み

前節では,個々の建物が妻入りの建築様式を踏襲する理由として, 課税に関する歴史的な経緯や津波襲来のリスクと路地の関係を挙げた. 妻入りの建物が沿道に並ぶ様子は,「妻入りの家並み」として独特な景観を形成する. 写真6から写真8は,妻入りの家並みを撮影したものである. 互いに隣接する家屋の意匠は若干異なるものの,どの家屋も妻入りの建築様式を踏襲している. このように,妻入りという固有の意匠を互いに守る一方で,その他の意匠については若干自由度を残すという考え方は, 美しいまちなみを形成する際のヒントになりうるのではないだろうか.

写真6:妻入りの家並み

写真6:妻入りの家並み

写真7:妻入りの家並み

写真7:妻入りの家並み

写真8:妻入りの家並み

写真8:妻入りの家並み