大阪市北区大阪駅北地区 ~進化をつづける「最後の一等地」~

◆はじめに

大阪市は、2024年9月時点で人口270万人超を有する日本有数の大都市であり、関西圏における経済、文化の中心地として知られています。また、市内には梅田・なんばといった繁華街や大阪城、新世界、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)などの観光スポットが多く存在し、国内外からの観光客にとって魅力的な都市であると考えられます。

今回注目していくまちである梅田地区は市の北部、北区に位置し、日本有数のターミナルとして多くの人々が集う地区です。梅田地区は、JR大阪駅や阪急・阪神電鉄の大阪梅田駅などの複数の鉄道路線が交わる地点であり、その地理的重要性から古くから交通の要衝として機能してきました。

今回訪問した理由としては、梅田地区北の梅田貨物駅跡地、通称うめきたの再開発の進展を目にするためでした。本記事においては梅田地区の歴史および再開発の現状について紹介します。

◆地区の歴史

かつて大阪の大部分は河内湾と呼ばれる海の中にありましたが、徐々に海退し現在の大阪の姿が形成されたと考えられています。特に梅田周辺は、約6,400年前から梅田粘土層と呼ばれる縄文時代の粘土層の上に、淀川が運んだ砂が堆積して低湿地帯となりました。

湿地帯だった梅田周辺は、稲作のためにその土地に住まう人々により次第に湿地の埋め立てがなされ、田園地帯となります。埋め立ててできた田んぼに由来して「埋田」が誕生したと言われています。また、菅原道真が無実の罪で九州の大宰府へ左遷された際、梅田の地で満開の紅梅を見たとされ、その梅が後に梅塚と呼ばれるようになり、これを由来として江戸時代に、埋め立てた田では語義が悪いため、「埋田」が「梅田」に変化したという説があるようです。

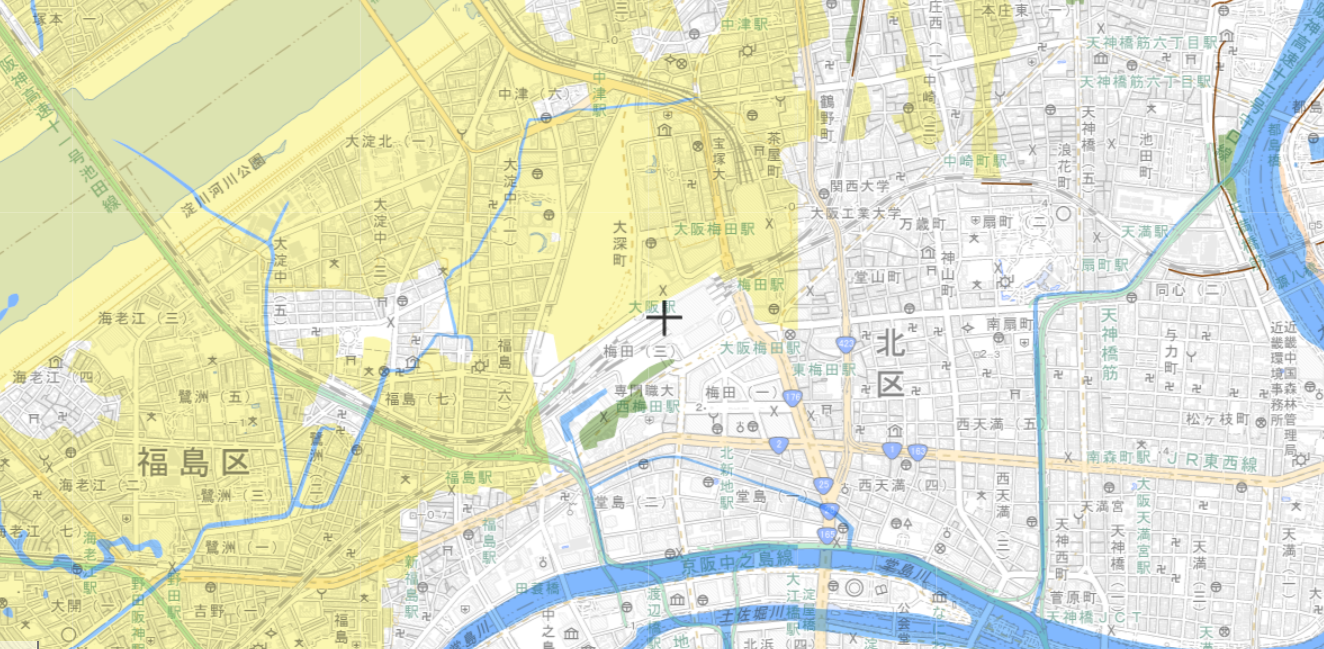

図1 梅田周辺の地図 黄色い部分が明治以前低湿地帯であった

図1 梅田周辺の地図 黄色い部分が明治以前低湿地帯であった

(国土地理院ウェブサイト 明治期の低湿地データ(2)より抜粋)

明治時代、新政府は国力を示すため、東西を結ぶ鉄道建設を決定しました。1874年に開業した大阪駅は、当時としては珍しいレンガ造りの近代的な駅舎と汽車自体の希少性から親しまれ、大阪の名所となりました。その後、阪神や阪急の乗り入れが始まり、梅田地区は商業や交通の中心地として発展していき、現在に至ります。

◆うめきたの再開発に至るまで

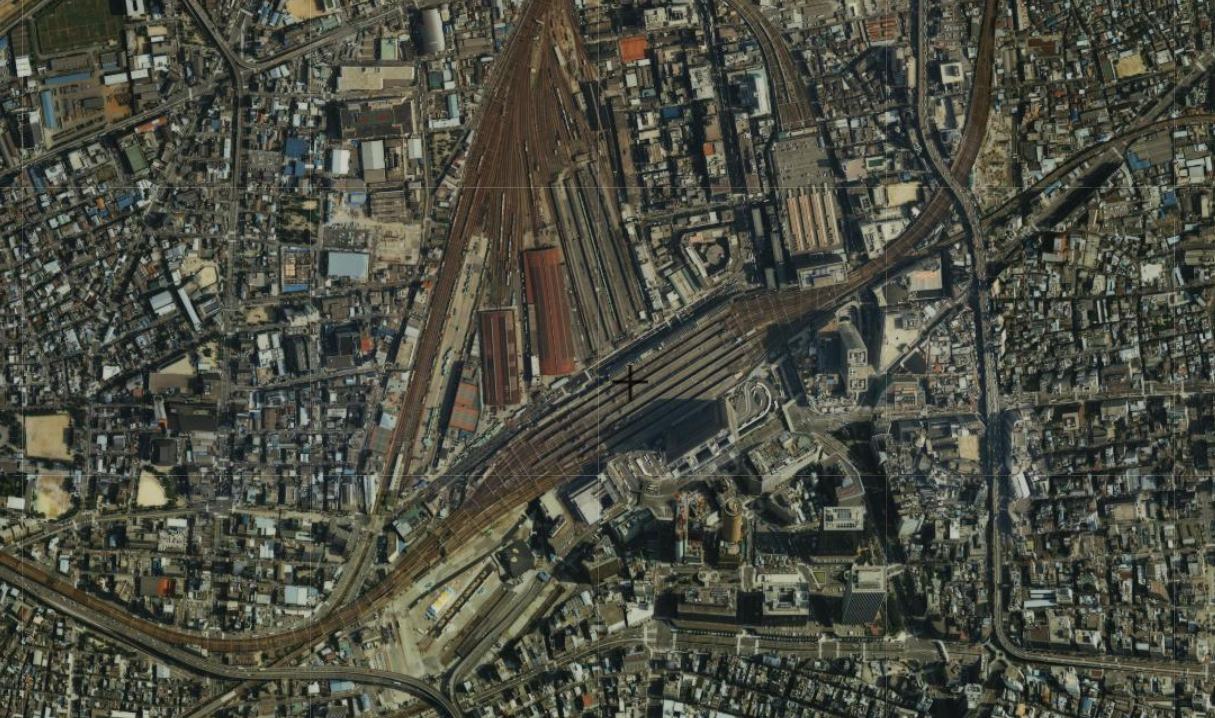

ターミナル駅の近傍で商業集積が進んだ駅南側とは対照的に、北側の開発は遅れました。前述のとおり大阪駅は私鉄などの乗り入れにより、鉄道の要衝として発展しました。一方で駅の北側にはもともと墓地や水田が広がっていましたが、明治末期になると、工業学校や女学校などの教育機関が集まり文教エリアとしての発展も見られました。大正期に入ると「大阪駅」は貨物駅としての役割が増大したため、旅客駅と貨物駅を分ける改良計画が立案され、1928(昭和3)年、梅田貨物線が開通、「梅田貨物駅」が開業しました。このため、これらの学校は大正末期までにそれぞれ別の場所へ移転しました。ここから平成に至るまで、梅田駅北西部の広大な敷地は貨物駅として使用され続けていました(写真1)。

写真1 1984-86年頃の梅田周辺の航空写真

写真1 1984-86年頃の梅田周辺の航空写真

(国土地理院ウェブサイト 年代別写真(3)より抜粋)

1970年代からの鉄道貨物輸送量の減少や1987年の国鉄分割民営化に伴い、約24ヘクタールの梅田貨物駅は機能移転および用地売却が決定され、2002年には 都市再生緊急整備地域に指定、2003年には大阪駅北地区全体構想が大阪市によって打ち出され、当地区を「都心に残された最後の一等地」と位置づけまちづくりが本格的に開始されました。

◆うめきた地区の再開発の現在

うめきた大阪駅北地区名称は2011年に一般公募を経て「うめきた/梅北」に決定され、以降その名称が定着しています。開発は先行開発地域であるグランフロント大阪と2期区域に分かれています(図2)。

図2 グランフロント大阪(先行開発地域)と2期区域の地図

図2 グランフロント大阪(先行開発地域)と2期区域の地図

(大阪市HP(5)から引用)

写真2 大阪駅改札側から見たグランフロント大阪

写真2 大阪駅改札側から見たグランフロント大阪

(この写真以降筆者撮影)

写真3 うめきた広場

写真3 うめきた広場

2期区域では、「みどり」と「イノベーション」の融合拠点をまちづくりの目標とし事業が行われています。

JR東海道線支線地下化及び新駅設置事業では、JR東海道線支線を地下化することで立体交差化を図るとともに新駅を設置することで、広域的なアクセスの向上を目指しました。この新駅は2023年に開業し、関西空港や奈良方面からのアクセスが可能となりました。

来訪した2024年9月に先行まちびらきしたのが「グラングリーン大阪」です。グラングリーン大阪は複合施設および都市公園であるうめきた公園(図3)から構成されます。今回先行まちびらきが行われたのがその一部となり、図3のうめきた公園の南公園に相当する区域と複合施設の北館がその対象でした。

図3 うめきた公園全体計画図

図3 うめきた公園全体計画図

(大阪市HP(10)から引用)

公園の敷地面積は完成時に約4.5ヘクタールにも及ぶ予定であり、これは都心部としては非常に広大な都市公園となります。このような広さを持つ公園が誕生することで、地域住民や観光客にとって、新たな憩いの場が提供されることになります。現在、まちびらきが行われた南公園区域は、広々とした芝生の広場や水辺空間が特徴であり、訪れる人々が自然を楽しみながらリラックスできる環境が整っています(写真4)。現在整備中の北公園区域も、将来的には豊かな緑に覆われた森が誕生する計画です(写真5)。また、南北公園区域をつなぐ道路は歩道が広く取られており、歩行者が快適に歩行できる空間が確保されています(写真6)。加えて、公園に沿って階段状のベンチが設置されており、こういったデザインは将来的に歩道上でのイベントなどが行われることも想定されており、魅力的なまちづくりに寄与する可能性があります。公園には屋根付きのステージが設置されており音楽演奏が行われていたとともに、芝生の広場には子ども連れの家族とみられるグループを中心に多くの人の憩いの場となっていました(写真7)。

写真4 グランフロント北館から撮影したうめきた公園

写真4 グランフロント北館から撮影したうめきた公園

写真5 整備途中の北公園区域

写真5 整備途中の北公園区域

写真6 歩道空間

写真6 歩道空間

写真7 多くの人でにぎわううめきた公園

写真7 多くの人でにぎわううめきた公園

緑地面積の占める割合(緑被率)は、東京都区部は24.2%、名古屋市は21.5%に対し、大阪市は約15.8%と全国的に見ても緑が少ないというのが特徴であり、これは訪れてみても改めて感じたことでした。そういった状況の中で、駅前の「一等地」に緑豊かな都市公園を作る試みはとても良いことだと感じました。

2期区域では、先行開発地域であるグランフロントへの反省も活かされていたようです。先行開発区域は土地取得費がネックとなり、度重なる容積率緩和と上乗せにより当初の再開発のコンセプトを活かしきれなかったようです。それを踏まえ、未来につなげるまちづくりとして公園を中心とした計画が策定され、今回のまちびらきに至ります。

◆おわりに

本稿では、大阪市の特徴的な再開発エリアである、うめきた地区と周辺の商業施設について紹介しました。実際にうめきたエリアを歩いてみると、複合施設と公園のバランスが良い都市空間となっている印象を受けるとともに、人々の憩いの場所となるポテンシャルがあるように感じました。

一方で、自然管理の難しさは課題の一つです。芝生の切り替え時期には約1か月の立入制限が設けられ、特に現在人が集まっている芝生広場は全面立ち入り禁止となります。こうした自然管理の問題は将来開かれる北公園区域でも起こりうるため、人々の憩いの場を維持するためにローテーション式の芝生養生などの管理方法の改善が求められてくると感じました。

また、図2にも記載されているように、今後2期区域では土地区画整理事業を通じた宅地開発も行われていく予定です。分譲マンションの予約も始まったとともに、周囲のマンションの販売価格が上昇していることが確認されています。現在は商業施設や公園が先行開発されている状態ですが、今後ひとが暮らすまちとなったとき、周囲の住宅地との関係性や、住民と施設の利用者との関係性がどうなっていくのかなども重要な点であると感じました。

現在、大阪市は「うめきた2期」再開発プロジェクトを含む一連の都市再開発計画を進めており、都市の回遊性向上、商業機能の強化、観光機能の充実に取り組んでいます。これから2027年のグラングリーン大阪の全面まちびらき、そして2031年開業予定のなにわ筋線開業によるさらなる鉄道アクセス向上が予定されています。うめきた地区がどのように発展し、ひとの住まうまちとしてもどのように成長していくかは今後注視していきたいと感じました。

(文責・写真(写真1を除く):中村圭汰)

◆参考文献(すべて2024/10/03最終閲覧)

(1)大阪市 推計人口(毎月1日現在)・人口異動

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000541634.html

(2)国土地理院ウェブサイト 明治の低湿地データ

https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/lc_meiji.html

(3)国土地理院ウェブサイト 年代別の写真

https://maps.gsi.go.jp/help/intro/looklist/2-nendai.html

(4)日本経済新聞 大阪の外国人客、24年1400万人見通し 5年ぶり過去最高

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF314KP0R30C24A5000000/

(5)大阪市 うめきた(大阪駅北地区)プロジェクト

https://www.city.osaka.lg.jp/osakatokei/page/0000005308.html

(6)大阪地区エリアマネジメント委員会 梅田ってどうやってできた?

https://umeda-connect.jp/report/vol5/

(7)三井トラスト不動産 うめきたの歴史

https://smtrc.jp/town-archives/city/osaka/p09.html

(8)GRAND GREEN OSAKA 大阪駅の誕生からはじまる、梅田エリアのたゆまぬ発展

https://umekita.com/midori/features/osk_20210630_03/index.html

(9)大阪市 うめきた(大阪駅北地区)プロジェクト 事業経緯

https://www.city.osaka.lg.jp/osakatokei/cmsfiles/contents/0000561/561439/keii.pdf

(10)大阪市 うめきた2期区域において「(仮称)うめきた公園」の工事に本格着手します

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000566794.html

(11)関西経済同友会 うめきた再開発~「ほんまもんのみどり」実現を一貫して提唱

https://www.kansaidoyukai.or.jp/event/%E3%81%86%E3%82%81%E3%81%8D%E3%81%9F%E5%86%8D%E9%96%8B%E7%99%BA%EF%BD%9E%E3%80%8C%E3%81%BB%E3%82%93%E3%81%BE%E3%82%82%E3%82%93%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A%E3%80%8D%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%82%92/

(12)GRAND GREEN OSAKA 芝生広場の養生計画について

https://umekita.com/information/0927_park/index.html

(13)産経新聞 「うめきた2期」開発加速、周辺地価の上昇鮮明に

https://www.sankei.com/article/20231022-4QV5KE3GKZMCLJY45O5YKRNCNE/

まちなみ探訪

>> HOME

(国土地理院ウェブサイト 明治期の低湿地データ(2)より抜粋)

明治時代、新政府は国力を示すため、東西を結ぶ鉄道建設を決定しました。1874年に開業した大阪駅は、当時としては珍しいレンガ造りの近代的な駅舎と汽車自体の希少性から親しまれ、大阪の名所となりました。その後、阪神や阪急の乗り入れが始まり、梅田地区は商業や交通の中心地として発展していき、現在に至ります。

◆うめきたの再開発に至るまで

ターミナル駅の近傍で商業集積が進んだ駅南側とは対照的に、北側の開発は遅れました。前述のとおり大阪駅は私鉄などの乗り入れにより、鉄道の要衝として発展しました。一方で駅の北側にはもともと墓地や水田が広がっていましたが、明治末期になると、工業学校や女学校などの教育機関が集まり文教エリアとしての発展も見られました。大正期に入ると「大阪駅」は貨物駅としての役割が増大したため、旅客駅と貨物駅を分ける改良計画が立案され、1928(昭和3)年、梅田貨物線が開通、「梅田貨物駅」が開業しました。このため、これらの学校は大正末期までにそれぞれ別の場所へ移転しました。ここから平成に至るまで、梅田駅北西部の広大な敷地は貨物駅として使用され続けていました(写真1)。

写真1 1984-86年頃の梅田周辺の航空写真

(国土地理院ウェブサイト 年代別写真(3)より抜粋)

1970年代からの鉄道貨物輸送量の減少や1987年の国鉄分割民営化に伴い、約24ヘクタールの梅田貨物駅は機能移転および用地売却が決定され、2002年には 都市再生緊急整備地域に指定、2003年には大阪駅北地区全体構想が大阪市によって打ち出され、当地区を「都心に残された最後の一等地」と位置づけまちづくりが本格的に開始されました。

◆うめきた地区の再開発の現在

うめきた大阪駅北地区名称は2011年に一般公募を経て「うめきた/梅北」に決定され、以降その名称が定着しています。開発は先行開発地域であるグランフロント大阪と2期区域に分かれています(図2)。

(国土地理院ウェブサイト 年代別写真(3)より抜粋)

1970年代からの鉄道貨物輸送量の減少や1987年の国鉄分割民営化に伴い、約24ヘクタールの梅田貨物駅は機能移転および用地売却が決定され、2002年には 都市再生緊急整備地域に指定、2003年には大阪駅北地区全体構想が大阪市によって打ち出され、当地区を「都心に残された最後の一等地」と位置づけまちづくりが本格的に開始されました。

◆うめきた地区の再開発の現在

うめきた大阪駅北地区名称は2011年に一般公募を経て「うめきた/梅北」に決定され、以降その名称が定着しています。開発は先行開発地域であるグランフロント大阪と2期区域に分かれています(図2)。

図2 グランフロント大阪(先行開発地域)と2期区域の地図

(大阪市HP(5)から引用)

(大阪市HP(5)から引用)

写真2 大阪駅改札側から見たグランフロント大阪

(この写真以降筆者撮影)

(この写真以降筆者撮影)

写真3 うめきた広場

2期区域では、「みどり」と「イノベーション」の融合拠点をまちづくりの目標とし事業が行われています。

JR東海道線支線地下化及び新駅設置事業では、JR東海道線支線を地下化することで立体交差化を図るとともに新駅を設置することで、広域的なアクセスの向上を目指しました。この新駅は2023年に開業し、関西空港や奈良方面からのアクセスが可能となりました。

来訪した2024年9月に先行まちびらきしたのが「グラングリーン大阪」です。グラングリーン大阪は複合施設および都市公園であるうめきた公園(図3)から構成されます。今回先行まちびらきが行われたのがその一部となり、図3のうめきた公園の南公園に相当する区域と複合施設の北館がその対象でした。

2期区域では、「みどり」と「イノベーション」の融合拠点をまちづくりの目標とし事業が行われています。

JR東海道線支線地下化及び新駅設置事業では、JR東海道線支線を地下化することで立体交差化を図るとともに新駅を設置することで、広域的なアクセスの向上を目指しました。この新駅は2023年に開業し、関西空港や奈良方面からのアクセスが可能となりました。

来訪した2024年9月に先行まちびらきしたのが「グラングリーン大阪」です。グラングリーン大阪は複合施設および都市公園であるうめきた公園(図3)から構成されます。今回先行まちびらきが行われたのがその一部となり、図3のうめきた公園の南公園に相当する区域と複合施設の北館がその対象でした。

図3 うめきた公園全体計画図

(大阪市HP(10)から引用)

公園の敷地面積は完成時に約4.5ヘクタールにも及ぶ予定であり、これは都心部としては非常に広大な都市公園となります。このような広さを持つ公園が誕生することで、地域住民や観光客にとって、新たな憩いの場が提供されることになります。現在、まちびらきが行われた南公園区域は、広々とした芝生の広場や水辺空間が特徴であり、訪れる人々が自然を楽しみながらリラックスできる環境が整っています(写真4)。現在整備中の北公園区域も、将来的には豊かな緑に覆われた森が誕生する計画です(写真5)。また、南北公園区域をつなぐ道路は歩道が広く取られており、歩行者が快適に歩行できる空間が確保されています(写真6)。加えて、公園に沿って階段状のベンチが設置されており、こういったデザインは将来的に歩道上でのイベントなどが行われることも想定されており、魅力的なまちづくりに寄与する可能性があります。公園には屋根付きのステージが設置されており音楽演奏が行われていたとともに、芝生の広場には子ども連れの家族とみられるグループを中心に多くの人の憩いの場となっていました(写真7)。

(大阪市HP(10)から引用)

公園の敷地面積は完成時に約4.5ヘクタールにも及ぶ予定であり、これは都心部としては非常に広大な都市公園となります。このような広さを持つ公園が誕生することで、地域住民や観光客にとって、新たな憩いの場が提供されることになります。現在、まちびらきが行われた南公園区域は、広々とした芝生の広場や水辺空間が特徴であり、訪れる人々が自然を楽しみながらリラックスできる環境が整っています(写真4)。現在整備中の北公園区域も、将来的には豊かな緑に覆われた森が誕生する計画です(写真5)。また、南北公園区域をつなぐ道路は歩道が広く取られており、歩行者が快適に歩行できる空間が確保されています(写真6)。加えて、公園に沿って階段状のベンチが設置されており、こういったデザインは将来的に歩道上でのイベントなどが行われることも想定されており、魅力的なまちづくりに寄与する可能性があります。公園には屋根付きのステージが設置されており音楽演奏が行われていたとともに、芝生の広場には子ども連れの家族とみられるグループを中心に多くの人の憩いの場となっていました(写真7)。

写真4 グランフロント北館から撮影したうめきた公園

写真5 整備途中の北公園区域

写真6 歩道空間

>> HOME

写真7 多くの人でにぎわううめきた公園

緑地面積の占める割合(緑被率)は、東京都区部は24.2%、名古屋市は21.5%に対し、大阪市は約15.8%と全国的に見ても緑が少ないというのが特徴であり、これは訪れてみても改めて感じたことでした。そういった状況の中で、駅前の「一等地」に緑豊かな都市公園を作る試みはとても良いことだと感じました。

2期区域では、先行開発地域であるグランフロントへの反省も活かされていたようです。先行開発区域は土地取得費がネックとなり、度重なる容積率緩和と上乗せにより当初の再開発のコンセプトを活かしきれなかったようです。それを踏まえ、未来につなげるまちづくりとして公園を中心とした計画が策定され、今回のまちびらきに至ります。

◆おわりに

本稿では、大阪市の特徴的な再開発エリアである、うめきた地区と周辺の商業施設について紹介しました。実際にうめきたエリアを歩いてみると、複合施設と公園のバランスが良い都市空間となっている印象を受けるとともに、人々の憩いの場所となるポテンシャルがあるように感じました。

一方で、自然管理の難しさは課題の一つです。芝生の切り替え時期には約1か月の立入制限が設けられ、特に現在人が集まっている芝生広場は全面立ち入り禁止となります。こうした自然管理の問題は将来開かれる北公園区域でも起こりうるため、人々の憩いの場を維持するためにローテーション式の芝生養生などの管理方法の改善が求められてくると感じました。

また、図2にも記載されているように、今後2期区域では土地区画整理事業を通じた宅地開発も行われていく予定です。分譲マンションの予約も始まったとともに、周囲のマンションの販売価格が上昇していることが確認されています。現在は商業施設や公園が先行開発されている状態ですが、今後ひとが暮らすまちとなったとき、周囲の住宅地との関係性や、住民と施設の利用者との関係性がどうなっていくのかなども重要な点であると感じました。

現在、大阪市は「うめきた2期」再開発プロジェクトを含む一連の都市再開発計画を進めており、都市の回遊性向上、商業機能の強化、観光機能の充実に取り組んでいます。これから2027年のグラングリーン大阪の全面まちびらき、そして2031年開業予定のなにわ筋線開業によるさらなる鉄道アクセス向上が予定されています。うめきた地区がどのように発展し、ひとの住まうまちとしてもどのように成長していくかは今後注視していきたいと感じました。

(文責・写真(写真1を除く):中村圭汰)

◆参考文献(すべて2024/10/03最終閲覧)

(1)大阪市 推計人口(毎月1日現在)・人口異動 https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000541634.html

(2)国土地理院ウェブサイト 明治の低湿地データ https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/lc_meiji.html

(3)国土地理院ウェブサイト 年代別の写真 https://maps.gsi.go.jp/help/intro/looklist/2-nendai.html

(4)日本経済新聞 大阪の外国人客、24年1400万人見通し 5年ぶり過去最高 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF314KP0R30C24A5000000/

(5)大阪市 うめきた(大阪駅北地区)プロジェクト https://www.city.osaka.lg.jp/osakatokei/page/0000005308.html

(6)大阪地区エリアマネジメント委員会 梅田ってどうやってできた? https://umeda-connect.jp/report/vol5/

(7)三井トラスト不動産 うめきたの歴史 https://smtrc.jp/town-archives/city/osaka/p09.html

(8)GRAND GREEN OSAKA 大阪駅の誕生からはじまる、梅田エリアのたゆまぬ発展 https://umekita.com/midori/features/osk_20210630_03/index.html

(9)大阪市 うめきた(大阪駅北地区)プロジェクト 事業経緯 https://www.city.osaka.lg.jp/osakatokei/cmsfiles/contents/0000561/561439/keii.pdf

(10)大阪市 うめきた2期区域において「(仮称)うめきた公園」の工事に本格着手します https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000566794.html

(11)関西経済同友会 うめきた再開発~「ほんまもんのみどり」実現を一貫して提唱 https://www.kansaidoyukai.or.jp/event/%E3%81%86%E3%82%81%E3%81%8D%E3%81%9F%E5%86%8D%E9%96%8B%E7%99%BA%EF%BD%9E%E3%80%8C%E3%81%BB%E3%82%93%E3%81%BE%E3%82%82%E3%82%93%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A%E3%80%8D%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%82%92/

(12)GRAND GREEN OSAKA 芝生広場の養生計画について https://umekita.com/information/0927_park/index.html

(13)産経新聞 「うめきた2期」開発加速、周辺地価の上昇鮮明に https://www.sankei.com/article/20231022-4QV5KE3GKZMCLJY45O5YKRNCNE/

緑地面積の占める割合(緑被率)は、東京都区部は24.2%、名古屋市は21.5%に対し、大阪市は約15.8%と全国的に見ても緑が少ないというのが特徴であり、これは訪れてみても改めて感じたことでした。そういった状況の中で、駅前の「一等地」に緑豊かな都市公園を作る試みはとても良いことだと感じました。

2期区域では、先行開発地域であるグランフロントへの反省も活かされていたようです。先行開発区域は土地取得費がネックとなり、度重なる容積率緩和と上乗せにより当初の再開発のコンセプトを活かしきれなかったようです。それを踏まえ、未来につなげるまちづくりとして公園を中心とした計画が策定され、今回のまちびらきに至ります。

◆おわりに

本稿では、大阪市の特徴的な再開発エリアである、うめきた地区と周辺の商業施設について紹介しました。実際にうめきたエリアを歩いてみると、複合施設と公園のバランスが良い都市空間となっている印象を受けるとともに、人々の憩いの場所となるポテンシャルがあるように感じました。

一方で、自然管理の難しさは課題の一つです。芝生の切り替え時期には約1か月の立入制限が設けられ、特に現在人が集まっている芝生広場は全面立ち入り禁止となります。こうした自然管理の問題は将来開かれる北公園区域でも起こりうるため、人々の憩いの場を維持するためにローテーション式の芝生養生などの管理方法の改善が求められてくると感じました。

また、図2にも記載されているように、今後2期区域では土地区画整理事業を通じた宅地開発も行われていく予定です。分譲マンションの予約も始まったとともに、周囲のマンションの販売価格が上昇していることが確認されています。現在は商業施設や公園が先行開発されている状態ですが、今後ひとが暮らすまちとなったとき、周囲の住宅地との関係性や、住民と施設の利用者との関係性がどうなっていくのかなども重要な点であると感じました。

現在、大阪市は「うめきた2期」再開発プロジェクトを含む一連の都市再開発計画を進めており、都市の回遊性向上、商業機能の強化、観光機能の充実に取り組んでいます。これから2027年のグラングリーン大阪の全面まちびらき、そして2031年開業予定のなにわ筋線開業によるさらなる鉄道アクセス向上が予定されています。うめきた地区がどのように発展し、ひとの住まうまちとしてもどのように成長していくかは今後注視していきたいと感じました。

(文責・写真(写真1を除く):中村圭汰)

◆参考文献(すべて2024/10/03最終閲覧)

(1)大阪市 推計人口(毎月1日現在)・人口異動 https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000541634.html

(2)国土地理院ウェブサイト 明治の低湿地データ https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/lc_meiji.html

(3)国土地理院ウェブサイト 年代別の写真 https://maps.gsi.go.jp/help/intro/looklist/2-nendai.html

(4)日本経済新聞 大阪の外国人客、24年1400万人見通し 5年ぶり過去最高 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF314KP0R30C24A5000000/

(5)大阪市 うめきた(大阪駅北地区)プロジェクト https://www.city.osaka.lg.jp/osakatokei/page/0000005308.html

(6)大阪地区エリアマネジメント委員会 梅田ってどうやってできた? https://umeda-connect.jp/report/vol5/

(7)三井トラスト不動産 うめきたの歴史 https://smtrc.jp/town-archives/city/osaka/p09.html

(8)GRAND GREEN OSAKA 大阪駅の誕生からはじまる、梅田エリアのたゆまぬ発展 https://umekita.com/midori/features/osk_20210630_03/index.html

(9)大阪市 うめきた(大阪駅北地区)プロジェクト 事業経緯 https://www.city.osaka.lg.jp/osakatokei/cmsfiles/contents/0000561/561439/keii.pdf

(10)大阪市 うめきた2期区域において「(仮称)うめきた公園」の工事に本格着手します https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000566794.html

(11)関西経済同友会 うめきた再開発~「ほんまもんのみどり」実現を一貫して提唱 https://www.kansaidoyukai.or.jp/event/%E3%81%86%E3%82%81%E3%81%8D%E3%81%9F%E5%86%8D%E9%96%8B%E7%99%BA%EF%BD%9E%E3%80%8C%E3%81%BB%E3%82%93%E3%81%BE%E3%82%82%E3%82%93%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A%E3%80%8D%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%82%92/

(12)GRAND GREEN OSAKA 芝生広場の養生計画について https://umekita.com/information/0927_park/index.html

(13)産経新聞 「うめきた2期」開発加速、周辺地価の上昇鮮明に https://www.sankei.com/article/20231022-4QV5KE3GKZMCLJY45O5YKRNCNE/