松山市三津浜地区で進む創造的なまちづくり

港町・三津浜

2022年にも松山市のまちなみ探訪「地方都市における中心市街地の活性化」が書かれているが、松山市出身の筆者は観光客があまり訪れない市西部の三津浜地区に注目してみたい。

この地区は古くから漁業と商業で栄え、藩政時代には松山藩の御船手(おふなて;船奉行)が置かれ、参勤交代に向かう藩港として発展した港町である。正岡子規や秋山好古・真之兄弟が上京のために出航したのも、夏目漱石そして「坊っちゃん」が松山に赴任した際に降り立ったのも三津浜港であった。松山市中心部は終戦直前の空襲で焼け野原となったが、この地区は戦災を免れたため、現在も古いまちなみと狭い路地が残っている(写真1,2)。

最寄り駅の伊予鉄道三津駅から市内中心部の松山市駅まで約15分、松山空港までも車で約15分と、首都圏の感覚からすると決して不便な地区ではないが、人口(約4,500人)はこの10年で16.4%も減少し、空き家や空き地、そして商店街には空き店舗が目立つようになってしまった(写真3)。

写真1:旧鈴木邸

写真1:旧鈴木邸

写真2:河野家

写真2:河野家

写真3:シャッターが並ぶ三津浜商店街

写真3:シャッターが並ぶ三津浜商店街

船で渡る市道

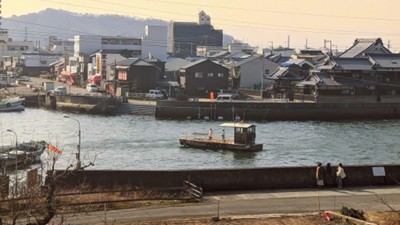

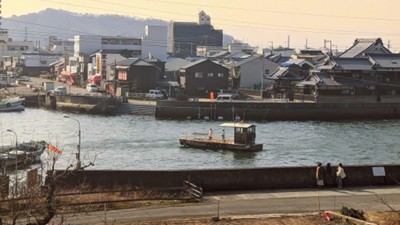

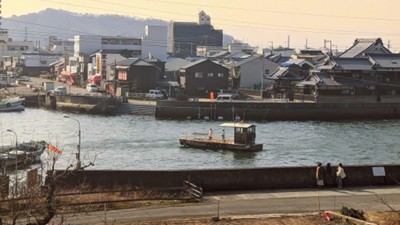

やや話が脱線するが、三津浜の北側の河口港では「三津の渡し」と呼ばれる無料の渡船が運行されている(写真4)。驚くべきことに、この渡船は松山市道高浜2号線の一部(約80m)である。その起源は文明年間(1469年)まで遡り、伊予守河野通春が港山城主のときに利用したのが始めだと言われている。寛文3年(1663年)には、松山藩主が洲崎の魚市場を正式に定めたことにより商人などでにぎわい、渡しも頻繁に利用されたという。その後、大正初期までは小舟を水棹で操り、手漕ぎの時代を経て1970年からエンジン付渡船となった。

運行時間は約2分で朝7時から夜7時まで年中無休で運行されている。上に最寄り駅は三津駅と書いたが、この渡船を使うと一駅北(郊外方面)の港山駅の方が近いという住民も多いはずだ。筆者が訪れた際に船は対岸にいたが、船頭さんがすぐに気づいて迎えに来てくれた。近年は、港山駅で電車を降りて三津浜に渡るルートが観光客に人気らしい。

写真4:三津の渡し。写真左下から奥の三津浜側に向かう

写真4:三津の渡し。写真左下から奥の三津浜側に向かう

三津浜町家バンク

三津浜地区には、江戸時代から昭和初期の民家が多く点在している。こうした古民家に魅力を感じた人たちが飲食や物販の店を始めたり、イベントを開催したりすることで、三津浜地区は少しずつにぎわいを取り戻し、地区外からも注目されるようになってきた。それに一役買っているのが、2013年に始まった「三津浜町家バンク」である。運営するミツハマルとは、「三津にハマル雰囲気づくりや、 ハマレる環境づくりをしていくプロジェクト」であり、地区内の空き家を調査し、移住あるいは開業希望者と所有者とをマッチングしている。

執筆時点(2025年2月17日)時点の掲載物件は、売物件37件、貸物件119件を数えた。各物件の見出しには「150坪弱の敷地にある築100年の古民家と蔵」、「角地にある元氷屋さん。氷室&蔵付きの古民家」、「元酒蔵の倉庫、三津の漁港が見える風情ある通り」など、想像力を掻き立てる言葉が並び、設備の有無や数値化できる情報ばかりの不動産サイトとは一線を画している。なお、ミツハマルが拠点とする旧濱田医院も、築100年超の洋風建築を10年以上の空き家期間を経て再生したものである(写真5,6)。10年前に訪問した際にはまだ改修中で用途も決まってないようだったが、現在はアクセサリーや古着などのシェアショップも入居し、再生する三津浜地区のシンボルになっている。

写真5:大正時代に建てられた旧濱田医院(改修中、2015年撮影)

写真5:大正時代に建てられた旧濱田医院(改修中、2015年撮影)

写真6:旧医院の受付を使ったミツハマルの事務所

写真6:旧医院の受付を使ったミツハマルの事務所

創造的なまちづくり

想像力を掻き立てる町家バンクは創造的な人たちを引き付けているようだ。三津お散歩マップには、大正時代の一銭洋食にルーツを持つという「三津浜焼き」だけでなく、ニューヨーク屋台飯、メキシコ料理、タップルーム(クラフトビール工場)といったいかにも新しそうな飲食店の名前も並ぶ。天然石や雑貨を扱う工房、アロマオイル、猫グッズなど感度の高い人向けの物販店も掲載されている。さらに、ひとつの物件に複数の店舗が入る「シェアショップ」も増えているらしい。マップには築150年の民家を活用し4つのテナントが入る施設、築100年の蔵をリノベーションしたコワーキングスペースなどが紹介されている。シェアショップかどうか確認しなかったが、筆者も「バイクカフェ」という自転車販売とカフェを組み合わせた店舗を見つけた(写真7)。

古民家のリノベーションにより2018年にオープンした「みつはまDOON 」には、カフェバルと骨董品、小道具の店が同居している。妻側に描かれた花火の壁画が名前の由来だそうだ。実は三津浜は四国最大級の花火大会が開かれることでも有名で、2024年(第72回)には1時間にわたって1万発の花火が夜空を彩った。町家の多くは街路に向く正面を美しく見せても、隣家で見えない側面を簡素に作っている。しかし、隣家が取り壊されるとその側面が人目に触れてしまうため、地区内のいくつかの建物には同様の「壁画アート」を施しているのだ。

これまでのまちなみ探訪で度々訪れた伝統的建造物群保存地区とは違い、10年ぶりに訪れた三津浜地区は古さと新しさが調和する創造的なまちづくりの途上にあった。

写真7:自転車を販売する「バイクカフェ」

写真7:自転車を販売する「バイクカフェ」

写真8:壁画アートが描かれた「みつはまDOON 」

写真8:壁画アートが描かれた「みつはまDOON 」

(文責・写真:樋野公宏)

参考文献

● 三津浜エリア|まつやま45地区の紹介

● 三津の渡しの由来(松山市役所の現地案内板)

● ミツハマル

● 「三津お散歩マップ」できました!

● 三津浜地区古民家活用事業

まちなみ探訪

>> HOME

写真2:河野家

写真3:シャッターが並ぶ三津浜商店街

船で渡る市道

やや話が脱線するが、三津浜の北側の河口港では「三津の渡し」と呼ばれる無料の渡船が運行されている(写真4)。驚くべきことに、この渡船は松山市道高浜2号線の一部(約80m)である。その起源は文明年間(1469年)まで遡り、伊予守河野通春が港山城主のときに利用したのが始めだと言われている。寛文3年(1663年)には、松山藩主が洲崎の魚市場を正式に定めたことにより商人などでにぎわい、渡しも頻繁に利用されたという。その後、大正初期までは小舟を水棹で操り、手漕ぎの時代を経て1970年からエンジン付渡船となった。

運行時間は約2分で朝7時から夜7時まで年中無休で運行されている。上に最寄り駅は三津駅と書いたが、この渡船を使うと一駅北(郊外方面)の港山駅の方が近いという住民も多いはずだ。筆者が訪れた際に船は対岸にいたが、船頭さんがすぐに気づいて迎えに来てくれた。近年は、港山駅で電車を降りて三津浜に渡るルートが観光客に人気らしい。

船で渡る市道

やや話が脱線するが、三津浜の北側の河口港では「三津の渡し」と呼ばれる無料の渡船が運行されている(写真4)。驚くべきことに、この渡船は松山市道高浜2号線の一部(約80m)である。その起源は文明年間(1469年)まで遡り、伊予守河野通春が港山城主のときに利用したのが始めだと言われている。寛文3年(1663年)には、松山藩主が洲崎の魚市場を正式に定めたことにより商人などでにぎわい、渡しも頻繁に利用されたという。その後、大正初期までは小舟を水棹で操り、手漕ぎの時代を経て1970年からエンジン付渡船となった。

運行時間は約2分で朝7時から夜7時まで年中無休で運行されている。上に最寄り駅は三津駅と書いたが、この渡船を使うと一駅北(郊外方面)の港山駅の方が近いという住民も多いはずだ。筆者が訪れた際に船は対岸にいたが、船頭さんがすぐに気づいて迎えに来てくれた。近年は、港山駅で電車を降りて三津浜に渡るルートが観光客に人気らしい。

写真4:三津の渡し。写真左下から奥の三津浜側に向かう

三津浜町家バンク

三津浜地区には、江戸時代から昭和初期の民家が多く点在している。こうした古民家に魅力を感じた人たちが飲食や物販の店を始めたり、イベントを開催したりすることで、三津浜地区は少しずつにぎわいを取り戻し、地区外からも注目されるようになってきた。それに一役買っているのが、2013年に始まった「三津浜町家バンク」である。運営するミツハマルとは、「三津にハマル雰囲気づくりや、 ハマレる環境づくりをしていくプロジェクト」であり、地区内の空き家を調査し、移住あるいは開業希望者と所有者とをマッチングしている。

執筆時点(2025年2月17日)時点の掲載物件は、売物件37件、貸物件119件を数えた。各物件の見出しには「150坪弱の敷地にある築100年の古民家と蔵」、「角地にある元氷屋さん。氷室&蔵付きの古民家」、「元酒蔵の倉庫、三津の漁港が見える風情ある通り」など、想像力を掻き立てる言葉が並び、設備の有無や数値化できる情報ばかりの不動産サイトとは一線を画している。なお、ミツハマルが拠点とする旧濱田医院も、築100年超の洋風建築を10年以上の空き家期間を経て再生したものである(写真5,6)。10年前に訪問した際にはまだ改修中で用途も決まってないようだったが、現在はアクセサリーや古着などのシェアショップも入居し、再生する三津浜地区のシンボルになっている。

三津浜町家バンク

三津浜地区には、江戸時代から昭和初期の民家が多く点在している。こうした古民家に魅力を感じた人たちが飲食や物販の店を始めたり、イベントを開催したりすることで、三津浜地区は少しずつにぎわいを取り戻し、地区外からも注目されるようになってきた。それに一役買っているのが、2013年に始まった「三津浜町家バンク」である。運営するミツハマルとは、「三津にハマル雰囲気づくりや、 ハマレる環境づくりをしていくプロジェクト」であり、地区内の空き家を調査し、移住あるいは開業希望者と所有者とをマッチングしている。

執筆時点(2025年2月17日)時点の掲載物件は、売物件37件、貸物件119件を数えた。各物件の見出しには「150坪弱の敷地にある築100年の古民家と蔵」、「角地にある元氷屋さん。氷室&蔵付きの古民家」、「元酒蔵の倉庫、三津の漁港が見える風情ある通り」など、想像力を掻き立てる言葉が並び、設備の有無や数値化できる情報ばかりの不動産サイトとは一線を画している。なお、ミツハマルが拠点とする旧濱田医院も、築100年超の洋風建築を10年以上の空き家期間を経て再生したものである(写真5,6)。10年前に訪問した際にはまだ改修中で用途も決まってないようだったが、現在はアクセサリーや古着などのシェアショップも入居し、再生する三津浜地区のシンボルになっている。

写真5:大正時代に建てられた旧濱田医院(改修中、2015年撮影)

写真6:旧医院の受付を使ったミツハマルの事務所

創造的なまちづくり

想像力を掻き立てる町家バンクは創造的な人たちを引き付けているようだ。三津お散歩マップには、大正時代の一銭洋食にルーツを持つという「三津浜焼き」だけでなく、ニューヨーク屋台飯、メキシコ料理、タップルーム(クラフトビール工場)といったいかにも新しそうな飲食店の名前も並ぶ。天然石や雑貨を扱う工房、アロマオイル、猫グッズなど感度の高い人向けの物販店も掲載されている。さらに、ひとつの物件に複数の店舗が入る「シェアショップ」も増えているらしい。マップには築150年の民家を活用し4つのテナントが入る施設、築100年の蔵をリノベーションしたコワーキングスペースなどが紹介されている。シェアショップかどうか確認しなかったが、筆者も「バイクカフェ」という自転車販売とカフェを組み合わせた店舗を見つけた(写真7)。

古民家のリノベーションにより2018年にオープンした「みつはまDOON 」には、カフェバルと骨董品、小道具の店が同居している。妻側に描かれた花火の壁画が名前の由来だそうだ。実は三津浜は四国最大級の花火大会が開かれることでも有名で、2024年(第72回)には1時間にわたって1万発の花火が夜空を彩った。町家の多くは街路に向く正面を美しく見せても、隣家で見えない側面を簡素に作っている。しかし、隣家が取り壊されるとその側面が人目に触れてしまうため、地区内のいくつかの建物には同様の「壁画アート」を施しているのだ。

これまでのまちなみ探訪で度々訪れた伝統的建造物群保存地区とは違い、10年ぶりに訪れた三津浜地区は古さと新しさが調和する創造的なまちづくりの途上にあった。

創造的なまちづくり

想像力を掻き立てる町家バンクは創造的な人たちを引き付けているようだ。三津お散歩マップには、大正時代の一銭洋食にルーツを持つという「三津浜焼き」だけでなく、ニューヨーク屋台飯、メキシコ料理、タップルーム(クラフトビール工場)といったいかにも新しそうな飲食店の名前も並ぶ。天然石や雑貨を扱う工房、アロマオイル、猫グッズなど感度の高い人向けの物販店も掲載されている。さらに、ひとつの物件に複数の店舗が入る「シェアショップ」も増えているらしい。マップには築150年の民家を活用し4つのテナントが入る施設、築100年の蔵をリノベーションしたコワーキングスペースなどが紹介されている。シェアショップかどうか確認しなかったが、筆者も「バイクカフェ」という自転車販売とカフェを組み合わせた店舗を見つけた(写真7)。

古民家のリノベーションにより2018年にオープンした「みつはまDOON 」には、カフェバルと骨董品、小道具の店が同居している。妻側に描かれた花火の壁画が名前の由来だそうだ。実は三津浜は四国最大級の花火大会が開かれることでも有名で、2024年(第72回)には1時間にわたって1万発の花火が夜空を彩った。町家の多くは街路に向く正面を美しく見せても、隣家で見えない側面を簡素に作っている。しかし、隣家が取り壊されるとその側面が人目に触れてしまうため、地区内のいくつかの建物には同様の「壁画アート」を施しているのだ。

これまでのまちなみ探訪で度々訪れた伝統的建造物群保存地区とは違い、10年ぶりに訪れた三津浜地区は古さと新しさが調和する創造的なまちづくりの途上にあった。

写真7:自転車を販売する「バイクカフェ」

>> HOME

写真8:壁画アートが描かれた「みつはまDOON 」

(文責・写真:樋野公宏)

参考文献

● 三津浜エリア|まつやま45地区の紹介

● 三津の渡しの由来(松山市役所の現地案内板)

● ミツハマル

● 「三津お散歩マップ」できました!

● 三津浜地区古民家活用事業

(文責・写真:樋野公宏)

参考文献

● 三津浜エリア|まつやま45地区の紹介

● 三津の渡しの由来(松山市役所の現地案内板)

● ミツハマル

● 「三津お散歩マップ」できました!

● 三津浜地区古民家活用事業