高知県高知市 ―高知の魅力が詰まった市街地と今後のまちづくり―

◆はじめに

今回、高知県の県庁所在地・高知市を探訪した。高知市は、約32万人という高知県の半数を占める人口を抱えながらも、総人口は年々減少傾向にあり、高齢化率も30%に近い割合を占める典型的な地方都市である[1]。しかし、高知県といえば、四国山地の森林や太平洋といった自然を活かした林業・漁業や、幕末に活躍した坂本龍馬やアンパンマンの作者であるやなせたかし氏の出身地であったりと、特色の強い県でもある。今回探訪したエリアでも、そうした高知の魅力を存分に感じることができた。この記事では、そうした魅力を紹介するとともに、人口減少・少子高齢化が見込まれる高知市での今後のまちづくりの展望を考察したい。

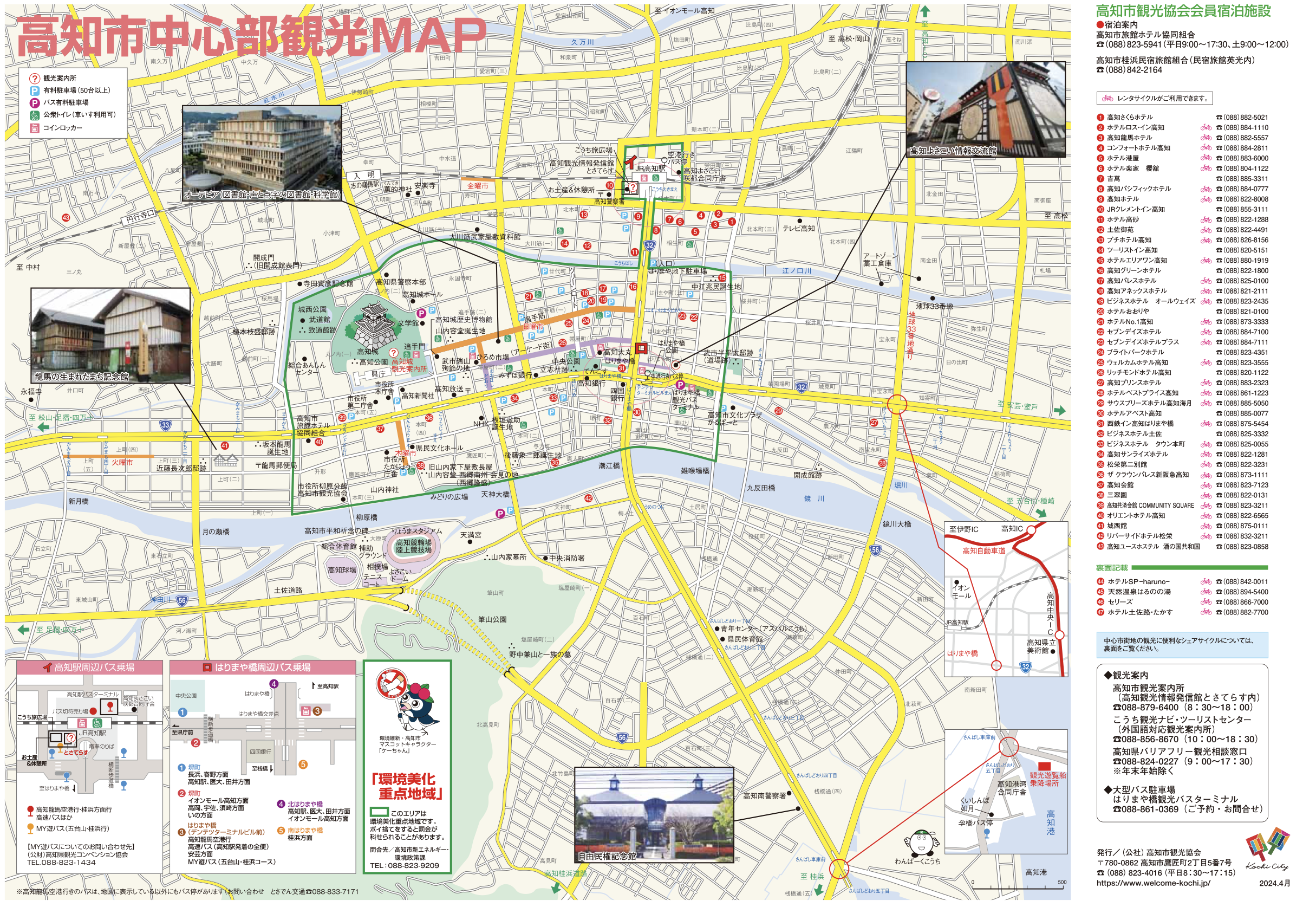

図1:高知市中心部観光MAP([2]より引用)

図1:高知市中心部観光MAP([2]より引用)

今回探訪した箇所は、上図の緑で囲まれた地区に含まれている

◆「高知」を感じる高知駅周辺

今回私は鉄道を用いて高知市に訪れたが、高知市に到着する前から「高知」を体感することになった。それが、「アンパンマン列車」である(写真1, 2)。岡山―高知間を走行するJR四国の特急列車・南風の一部車両では、車両全体がアンパンマンのキャラクターで埋め尽くされた、通称「アンパンマン列車」としての運行がなされており[3]、私も運よくアンパンマン列車に乗車することができた。一部音声案内もアンパンマンが行ってくれたりと、高知県に到着する前から高知の世界観を感じることができた。

写真1:特急・南風(通称 アンパンマン列車)の外装

写真1:特急・南風(通称 アンパンマン列車)の外装

写真2:特急・南風(通称 アンパンマン列車)の内装

写真2:特急・南風(通称 アンパンマン列車)の内装

このアンパンマン列車の終点がJR高知駅である。外から高知駅を見てみると、特徴的なアーチ状の駅舎が目に入る (写真3)。この駅舎は世界的に有名な建築家・内藤廣氏が手がけた作品で、高知県産のスギがふんだんに使われている [3]。高知県は、面積に占める森林の割合が84%と全国一位であり[4]、高知駅舎は豊富な森林資源を活用した林業が盛んな高知県を象徴した建築となっているようだ。

写真3 高知駅の駅舎

写真3 高知駅の駅舎

高知駅を少し南側に歩くと、3つの大きな像が立っていた。この像は「土佐三志士像」と呼ばれ、江戸時代の末期に当時の土佐藩で活躍した3人の志士、坂本龍馬・武市半平太・中岡慎太郎の功績を讃えて設置されたものである[5]。土佐藩は、江戸時代末期に明治維新を推進した「薩長土肥」の一角として明治維新に大きく貢献した藩であり、この3人は明治維新の原動力となった尊皇攘夷運動を行なった「土佐勤王党」の一員であった[6]。なお、この像は2010年に放送された大河ドラマ「龍馬伝」での龍馬ブームを受け、2011年に設立されたそうである[7]。

写真4: 土佐三志士像

写真4: 土佐三志士像

少し駅周辺を歩いていると、路面電車が到着した(写真5)。近づいて見てみると、ずいぶんレトロな雰囲気の路面電車である(写真6)。高知市街地を走る路面電車の運航会社である「とさでん交通」は1903年の創業と歴史があり[8]、近年では珍しい歴史ある路面電車は観光客に人気である。せっかくの機会なので、路面電車にて高知市の中心市街地を目指すことにし、高知の魅力が詰まった駅前空間を後にした(路面電車の内装: 写真7)。

写真5: 高知駅に到着した路面電車の様子

写真5: 高知駅に到着した路面電車の様子

写真6:路面電車の外装

写真6:路面電車の外装

写真7:路面電車の内装

写真7:路面電車の内装

◆賑わいの拠点である中心市街地

高知駅から路面電車に乗車して3駅、はりまや橋駅にて路面電車を降車した。はりまや橋も高知の観光名所として有名だが、私が訪れた際には工事中であったため、またの機会に訪れることを誓い、市の賑わいの拠点であるアーケード街「帯屋町」に向かった。

帯屋町は高知市の中心部を東西に走る全長650mのアーケード街である(写真8)。帯屋町近辺は高知城の東側に位置し、江戸時代には多くの商人が住む城下町が形成されていた[9]。江戸時代の豪商・帯屋勘助が居住していたことが名前の由来だそうだ[10]。私が訪れた際には、路上ライブに多くの人々が集ったりと(写真9)、賑わいを見せていた。

写真8: 帯屋町のアーケード街

写真8: 帯屋町のアーケード街

写真9: 帯屋町にて行われていた路上ライブとそれに集う人々

写真9: 帯屋町にて行われていた路上ライブとそれに集う人々

帯屋町から一本北側の通りでは、道路にお店が出店していた(写真10)。この通りでは、毎週日曜日に多くの出店が出店される「日曜市」が行われている。300年という古い歴史がある市で、全長1kmにわたって約300店舗のお店が、毎週日曜日に軒を並べている。私が訪れた際にはすでに店じまいをしており、賑わいを感じることはできなかったが、野菜や果実、金物、植木など多くの種類のお店が出店し、約17,000人が来訪するほどの賑わいを見せているようである[11]。この「日曜市」は高知市が運営しており、道路占有許可や道路使用許可を取得することで実施されている[12]。ここまで大規模な市が週に1回という高頻度で行われていることに、驚きと共に運営主体である高知市の努力を感じた。

写真10: 日曜市の様子

写真10: 日曜市の様子

日曜市の通りを歩いていくと、近未来感のあるデザインの施設が目に入る(写真11)。この施設は「オーテピア」といい、「図書館」「声と点字の図書館」「みらい科学館」からなる大型の複合施設である[13]。オーテピアは、高知県の中核図書館として長年愛されてきた高知県民図書館と高知市民図書館の狭隘化・老朽化を契機に、両図書館を統合する計画「新図書館等複合施設整備基本計画(2011)」にて立案され、2018年に開館した[14]。中心市街地の空洞化に伴い閉校した小学校、追手前小学校の跡地に建設されたことから、オーテピアと名付けられたそうだ。基本計画のコンセプト通り、さまざまな人々が訪れ、交流の場となっているように感じた。

写真11:新図書館等複合施設「オーテピア」の外観

写真11:新図書館等複合施設「オーテピア」の外観

アーケード街・帯屋町の最後には、高知では有名な観光スポット「ひろめ市場」が見えた(写真12)。ひろめ市場は高知の特産品であるカツオなどを扱う鮮魚店や精肉店、飲食店等さまざまなお店が出店している商業施設である[15]。私が訪れた際にはまだ盛り上がりを見せていなかったが、市場の至る所にテーブルが配置されており、夜になると多くの人々がお店の商品を買い、各々テーブルでお酒を飲みながら食事をするという光景を見ることができるそうだ。

写真12: ひろめ市場

写真12: ひろめ市場

探訪の最後に、江戸時代から高知と歴史を共にしてきた「高知城」を訪ねた(写真13)。高知城は、徳川家康により土佐藩藩主に命じられた山内一豊により1611年に完成した城である。一度消失したものの江戸時代に再建され、現在も本丸の建物群が江戸時代のまま残っている唯一の建造物であり、重要文化財にも指定されている[16]。

写真13: 高知城

写真13: 高知城

高知駅から路面電車に乗って帯屋町・日曜市を通り、高知城に至るまで、高知を堪能した探訪であった。

◆おわりに:賑わいを保ち続けるための高知市のまちづくりの方向性

今回、高知の魅力が詰まった高知駅周辺と、高知市の賑わいの拠点である帯屋町・日曜市周辺を中心に、高知市を探訪した。高知市は地方都市の例に漏れず、人口減少・少子高齢化に直面しているが、路面電車や日曜市など高知の歴史やコンテンツを活かした取り組みに加え、オーテピアや帯屋町といった魅力的なまちの整備にも力を入れているように見えた。そうした努力の成果もあってか、各所で賑わいのあるまちが形成されていると感じた。

一方で、今回の探訪で課題も感じた。それは、交通の要所である高知駅周辺と帯屋町周辺の連続性のなさである。高知駅と帯屋町は直線距離で約600m離れているが、その間は魅力的な空間が整備されているとは決して言えない(参照: 写真14)。また、その間を結ぶ路面電車は、観光資源としては素晴らしいものの、電子マネーでの決済ができない、運行速度が遅いなど、日常利用するには不便であり、特に高知市の住民が日常的に利用しているとは言い難い状況に感じた。実際、私が高知市に訪れたのは日曜日の昼間であるにも関わらず、乗客は私ともうひと組しかいなかった。

写真14: 高知駅から中心市街地方面に撮った写真

写真14: 高知駅から中心市街地方面に撮った写真

高知駅の目の前は交通量の多い幹線道路が横切り、高知駅と中心市街地が連続しているとは言えない様子が分かる。

帯屋町周辺に限らず、交通の要所である高知駅周辺と高知市内の各エリアの連続性を高めることは、人口減少下における処方箋として期待される「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の実現のためにも重要である。移動における自動車の利用率が半数以上を占める高知県[17]では、公共交通の普及による連続性の確保は難しいかもしれないが、シェアサイクルの普及や路面電車のリニューアル等により、徐々に高知駅と中心市街地の連続性を高め、一体的なまちづくりが可能であるかもしれない。いずれにせよ、今回紹介したような数々の魅力的な箇所が持続的に賑わいを保ち続けるために、どのようなまちづくりを展開していくのか、今後の展開に期待したい。

(文責・写真:橋本侑京)

◆参考資料(最終閲覧はすべて2025/02/17)

[1]高知市, 「2014高知市都市計画マスタープラン(2021改訂版)」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/52/2014toshimp2021kaitei.html).

[2]高知市, 「高知市中心部観光MAP」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/148936.pdf).

[3]JR四国, アンパンマン列車

(https://www.jr-eki.com/aptrain/index.html).

[4]高知県, 「高知県森林・林業の現況」

(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2022080800071/file_contents/file_202288114143_3.pdf).

[5]THE GATE, 「土佐三志士像 -高知-」

(https://thegate12.com/jp/spot/2215).

[6]坂本龍馬人物伝, 「土佐勤王党」

(https://www.ryoma-den.com/shiryou/kinnouto.html).

[7]日本旅行, 汽車旅ひろば, ひろやすの汽車旅コラム「高知でみるユニークな駅…ごめん、ありがとう、三志士像 [No.H200]」

(https://www.nta.co.jp/jr/train/kishatabi/column/20160812.htm).

[8]とさでん交通株式会社, 「会社情報・組織図」

(https://www.tosaden.co.jp/company/about/profile.php).

[9]高知市, 高知市歴史散歩「幻の帯屋勘助」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/akarui/rekishi/re0104.htm).

[10]高知市「特集 みんなで行こうや!高知の笑店街」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/akarui/akarui/pdf/1910akapdf/10_02-03.pdf).

[11]高知市, 観光情報サイト「日曜市」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kanko/nichiyouichi.html).

[12]国土交通省道路局(2005), 「道を活用した地域活動の円滑化のためのガイドライン」

(https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/06/060331/01.pdf).

[13]オーテピア, 「オーテピアについて」

(https://otepia.kochi.jp/about.html).

[14]高知県・高知県教育委員会・高知市・高知市教育委員会(2011), 「新図書館等複合施設整備計画」

(https://otepia.kochi.jp/science/tmp/新図書館等複合施設整備基本計画.pdf).

[15]高知市, 観光情報サイト「ひろめ市場」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kanko/hirome.html).

[16]高知城 公式ホームページ

(https://kochipark.jp/kochijyo/).

[17]高知市, 「高知市の交通の現状と課題」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/15306.pdf).

まちなみ探訪

>> HOME

今回探訪した箇所は、上図の緑で囲まれた地区に含まれている

◆「高知」を感じる高知駅周辺

今回私は鉄道を用いて高知市に訪れたが、高知市に到着する前から「高知」を体感することになった。それが、「アンパンマン列車」である(写真1, 2)。岡山―高知間を走行するJR四国の特急列車・南風の一部車両では、車両全体がアンパンマンのキャラクターで埋め尽くされた、通称「アンパンマン列車」としての運行がなされており[3]、私も運よくアンパンマン列車に乗車することができた。一部音声案内もアンパンマンが行ってくれたりと、高知県に到着する前から高知の世界観を感じることができた。

写真1:特急・南風(通称 アンパンマン列車)の外装

写真2:特急・南風(通称 アンパンマン列車)の内装

このアンパンマン列車の終点がJR高知駅である。外から高知駅を見てみると、特徴的なアーチ状の駅舎が目に入る (写真3)。この駅舎は世界的に有名な建築家・内藤廣氏が手がけた作品で、高知県産のスギがふんだんに使われている [3]。高知県は、面積に占める森林の割合が84%と全国一位であり[4]、高知駅舎は豊富な森林資源を活用した林業が盛んな高知県を象徴した建築となっているようだ。

このアンパンマン列車の終点がJR高知駅である。外から高知駅を見てみると、特徴的なアーチ状の駅舎が目に入る (写真3)。この駅舎は世界的に有名な建築家・内藤廣氏が手がけた作品で、高知県産のスギがふんだんに使われている [3]。高知県は、面積に占める森林の割合が84%と全国一位であり[4]、高知駅舎は豊富な森林資源を活用した林業が盛んな高知県を象徴した建築となっているようだ。

写真3 高知駅の駅舎

高知駅を少し南側に歩くと、3つの大きな像が立っていた。この像は「土佐三志士像」と呼ばれ、江戸時代の末期に当時の土佐藩で活躍した3人の志士、坂本龍馬・武市半平太・中岡慎太郎の功績を讃えて設置されたものである[5]。土佐藩は、江戸時代末期に明治維新を推進した「薩長土肥」の一角として明治維新に大きく貢献した藩であり、この3人は明治維新の原動力となった尊皇攘夷運動を行なった「土佐勤王党」の一員であった[6]。なお、この像は2010年に放送された大河ドラマ「龍馬伝」での龍馬ブームを受け、2011年に設立されたそうである[7]。

高知駅を少し南側に歩くと、3つの大きな像が立っていた。この像は「土佐三志士像」と呼ばれ、江戸時代の末期に当時の土佐藩で活躍した3人の志士、坂本龍馬・武市半平太・中岡慎太郎の功績を讃えて設置されたものである[5]。土佐藩は、江戸時代末期に明治維新を推進した「薩長土肥」の一角として明治維新に大きく貢献した藩であり、この3人は明治維新の原動力となった尊皇攘夷運動を行なった「土佐勤王党」の一員であった[6]。なお、この像は2010年に放送された大河ドラマ「龍馬伝」での龍馬ブームを受け、2011年に設立されたそうである[7]。

写真4: 土佐三志士像

少し駅周辺を歩いていると、路面電車が到着した(写真5)。近づいて見てみると、ずいぶんレトロな雰囲気の路面電車である(写真6)。高知市街地を走る路面電車の運航会社である「とさでん交通」は1903年の創業と歴史があり[8]、近年では珍しい歴史ある路面電車は観光客に人気である。せっかくの機会なので、路面電車にて高知市の中心市街地を目指すことにし、高知の魅力が詰まった駅前空間を後にした(路面電車の内装: 写真7)。

少し駅周辺を歩いていると、路面電車が到着した(写真5)。近づいて見てみると、ずいぶんレトロな雰囲気の路面電車である(写真6)。高知市街地を走る路面電車の運航会社である「とさでん交通」は1903年の創業と歴史があり[8]、近年では珍しい歴史ある路面電車は観光客に人気である。せっかくの機会なので、路面電車にて高知市の中心市街地を目指すことにし、高知の魅力が詰まった駅前空間を後にした(路面電車の内装: 写真7)。

写真5: 高知駅に到着した路面電車の様子

写真6:路面電車の外装

写真7:路面電車の内装

◆賑わいの拠点である中心市街地

高知駅から路面電車に乗車して3駅、はりまや橋駅にて路面電車を降車した。はりまや橋も高知の観光名所として有名だが、私が訪れた際には工事中であったため、またの機会に訪れることを誓い、市の賑わいの拠点であるアーケード街「帯屋町」に向かった。

帯屋町は高知市の中心部を東西に走る全長650mのアーケード街である(写真8)。帯屋町近辺は高知城の東側に位置し、江戸時代には多くの商人が住む城下町が形成されていた[9]。江戸時代の豪商・帯屋勘助が居住していたことが名前の由来だそうだ[10]。私が訪れた際には、路上ライブに多くの人々が集ったりと(写真9)、賑わいを見せていた。

◆賑わいの拠点である中心市街地

高知駅から路面電車に乗車して3駅、はりまや橋駅にて路面電車を降車した。はりまや橋も高知の観光名所として有名だが、私が訪れた際には工事中であったため、またの機会に訪れることを誓い、市の賑わいの拠点であるアーケード街「帯屋町」に向かった。

帯屋町は高知市の中心部を東西に走る全長650mのアーケード街である(写真8)。帯屋町近辺は高知城の東側に位置し、江戸時代には多くの商人が住む城下町が形成されていた[9]。江戸時代の豪商・帯屋勘助が居住していたことが名前の由来だそうだ[10]。私が訪れた際には、路上ライブに多くの人々が集ったりと(写真9)、賑わいを見せていた。

写真8: 帯屋町のアーケード街

写真9: 帯屋町にて行われていた路上ライブとそれに集う人々

帯屋町から一本北側の通りでは、道路にお店が出店していた(写真10)。この通りでは、毎週日曜日に多くの出店が出店される「日曜市」が行われている。300年という古い歴史がある市で、全長1kmにわたって約300店舗のお店が、毎週日曜日に軒を並べている。私が訪れた際にはすでに店じまいをしており、賑わいを感じることはできなかったが、野菜や果実、金物、植木など多くの種類のお店が出店し、約17,000人が来訪するほどの賑わいを見せているようである[11]。この「日曜市」は高知市が運営しており、道路占有許可や道路使用許可を取得することで実施されている[12]。ここまで大規模な市が週に1回という高頻度で行われていることに、驚きと共に運営主体である高知市の努力を感じた。

帯屋町から一本北側の通りでは、道路にお店が出店していた(写真10)。この通りでは、毎週日曜日に多くの出店が出店される「日曜市」が行われている。300年という古い歴史がある市で、全長1kmにわたって約300店舗のお店が、毎週日曜日に軒を並べている。私が訪れた際にはすでに店じまいをしており、賑わいを感じることはできなかったが、野菜や果実、金物、植木など多くの種類のお店が出店し、約17,000人が来訪するほどの賑わいを見せているようである[11]。この「日曜市」は高知市が運営しており、道路占有許可や道路使用許可を取得することで実施されている[12]。ここまで大規模な市が週に1回という高頻度で行われていることに、驚きと共に運営主体である高知市の努力を感じた。

写真10: 日曜市の様子

日曜市の通りを歩いていくと、近未来感のあるデザインの施設が目に入る(写真11)。この施設は「オーテピア」といい、「図書館」「声と点字の図書館」「みらい科学館」からなる大型の複合施設である[13]。オーテピアは、高知県の中核図書館として長年愛されてきた高知県民図書館と高知市民図書館の狭隘化・老朽化を契機に、両図書館を統合する計画「新図書館等複合施設整備基本計画(2011)」にて立案され、2018年に開館した[14]。中心市街地の空洞化に伴い閉校した小学校、追手前小学校の跡地に建設されたことから、オーテピアと名付けられたそうだ。基本計画のコンセプト通り、さまざまな人々が訪れ、交流の場となっているように感じた。

日曜市の通りを歩いていくと、近未来感のあるデザインの施設が目に入る(写真11)。この施設は「オーテピア」といい、「図書館」「声と点字の図書館」「みらい科学館」からなる大型の複合施設である[13]。オーテピアは、高知県の中核図書館として長年愛されてきた高知県民図書館と高知市民図書館の狭隘化・老朽化を契機に、両図書館を統合する計画「新図書館等複合施設整備基本計画(2011)」にて立案され、2018年に開館した[14]。中心市街地の空洞化に伴い閉校した小学校、追手前小学校の跡地に建設されたことから、オーテピアと名付けられたそうだ。基本計画のコンセプト通り、さまざまな人々が訪れ、交流の場となっているように感じた。

写真11:新図書館等複合施設「オーテピア」の外観

アーケード街・帯屋町の最後には、高知では有名な観光スポット「ひろめ市場」が見えた(写真12)。ひろめ市場は高知の特産品であるカツオなどを扱う鮮魚店や精肉店、飲食店等さまざまなお店が出店している商業施設である[15]。私が訪れた際にはまだ盛り上がりを見せていなかったが、市場の至る所にテーブルが配置されており、夜になると多くの人々がお店の商品を買い、各々テーブルでお酒を飲みながら食事をするという光景を見ることができるそうだ。

アーケード街・帯屋町の最後には、高知では有名な観光スポット「ひろめ市場」が見えた(写真12)。ひろめ市場は高知の特産品であるカツオなどを扱う鮮魚店や精肉店、飲食店等さまざまなお店が出店している商業施設である[15]。私が訪れた際にはまだ盛り上がりを見せていなかったが、市場の至る所にテーブルが配置されており、夜になると多くの人々がお店の商品を買い、各々テーブルでお酒を飲みながら食事をするという光景を見ることができるそうだ。

写真12: ひろめ市場

探訪の最後に、江戸時代から高知と歴史を共にしてきた「高知城」を訪ねた(写真13)。高知城は、徳川家康により土佐藩藩主に命じられた山内一豊により1611年に完成した城である。一度消失したものの江戸時代に再建され、現在も本丸の建物群が江戸時代のまま残っている唯一の建造物であり、重要文化財にも指定されている[16]。

探訪の最後に、江戸時代から高知と歴史を共にしてきた「高知城」を訪ねた(写真13)。高知城は、徳川家康により土佐藩藩主に命じられた山内一豊により1611年に完成した城である。一度消失したものの江戸時代に再建され、現在も本丸の建物群が江戸時代のまま残っている唯一の建造物であり、重要文化財にも指定されている[16]。

写真13: 高知城

高知駅から路面電車に乗って帯屋町・日曜市を通り、高知城に至るまで、高知を堪能した探訪であった。

◆おわりに:賑わいを保ち続けるための高知市のまちづくりの方向性

今回、高知の魅力が詰まった高知駅周辺と、高知市の賑わいの拠点である帯屋町・日曜市周辺を中心に、高知市を探訪した。高知市は地方都市の例に漏れず、人口減少・少子高齢化に直面しているが、路面電車や日曜市など高知の歴史やコンテンツを活かした取り組みに加え、オーテピアや帯屋町といった魅力的なまちの整備にも力を入れているように見えた。そうした努力の成果もあってか、各所で賑わいのあるまちが形成されていると感じた。

一方で、今回の探訪で課題も感じた。それは、交通の要所である高知駅周辺と帯屋町周辺の連続性のなさである。高知駅と帯屋町は直線距離で約600m離れているが、その間は魅力的な空間が整備されているとは決して言えない(参照: 写真14)。また、その間を結ぶ路面電車は、観光資源としては素晴らしいものの、電子マネーでの決済ができない、運行速度が遅いなど、日常利用するには不便であり、特に高知市の住民が日常的に利用しているとは言い難い状況に感じた。実際、私が高知市に訪れたのは日曜日の昼間であるにも関わらず、乗客は私ともうひと組しかいなかった。

>> HOME

高知駅から路面電車に乗って帯屋町・日曜市を通り、高知城に至るまで、高知を堪能した探訪であった。

◆おわりに:賑わいを保ち続けるための高知市のまちづくりの方向性

今回、高知の魅力が詰まった高知駅周辺と、高知市の賑わいの拠点である帯屋町・日曜市周辺を中心に、高知市を探訪した。高知市は地方都市の例に漏れず、人口減少・少子高齢化に直面しているが、路面電車や日曜市など高知の歴史やコンテンツを活かした取り組みに加え、オーテピアや帯屋町といった魅力的なまちの整備にも力を入れているように見えた。そうした努力の成果もあってか、各所で賑わいのあるまちが形成されていると感じた。

一方で、今回の探訪で課題も感じた。それは、交通の要所である高知駅周辺と帯屋町周辺の連続性のなさである。高知駅と帯屋町は直線距離で約600m離れているが、その間は魅力的な空間が整備されているとは決して言えない(参照: 写真14)。また、その間を結ぶ路面電車は、観光資源としては素晴らしいものの、電子マネーでの決済ができない、運行速度が遅いなど、日常利用するには不便であり、特に高知市の住民が日常的に利用しているとは言い難い状況に感じた。実際、私が高知市に訪れたのは日曜日の昼間であるにも関わらず、乗客は私ともうひと組しかいなかった。

写真14: 高知駅から中心市街地方面に撮った写真

高知駅の目の前は交通量の多い幹線道路が横切り、高知駅と中心市街地が連続しているとは言えない様子が分かる。

帯屋町周辺に限らず、交通の要所である高知駅周辺と高知市内の各エリアの連続性を高めることは、人口減少下における処方箋として期待される「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の実現のためにも重要である。移動における自動車の利用率が半数以上を占める高知県[17]では、公共交通の普及による連続性の確保は難しいかもしれないが、シェアサイクルの普及や路面電車のリニューアル等により、徐々に高知駅と中心市街地の連続性を高め、一体的なまちづくりが可能であるかもしれない。いずれにせよ、今回紹介したような数々の魅力的な箇所が持続的に賑わいを保ち続けるために、どのようなまちづくりを展開していくのか、今後の展開に期待したい。

(文責・写真:橋本侑京)

◆参考資料(最終閲覧はすべて2025/02/17)

[1]高知市, 「2014高知市都市計画マスタープラン(2021改訂版)」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/52/2014toshimp2021kaitei.html).

[2]高知市, 「高知市中心部観光MAP」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/148936.pdf).

[3]JR四国, アンパンマン列車

(https://www.jr-eki.com/aptrain/index.html).

[4]高知県, 「高知県森林・林業の現況」

(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2022080800071/file_contents/file_202288114143_3.pdf).

[5]THE GATE, 「土佐三志士像 -高知-」

(https://thegate12.com/jp/spot/2215).

[6]坂本龍馬人物伝, 「土佐勤王党」

(https://www.ryoma-den.com/shiryou/kinnouto.html).

[7]日本旅行, 汽車旅ひろば, ひろやすの汽車旅コラム「高知でみるユニークな駅…ごめん、ありがとう、三志士像 [No.H200]」

(https://www.nta.co.jp/jr/train/kishatabi/column/20160812.htm).

[8]とさでん交通株式会社, 「会社情報・組織図」

(https://www.tosaden.co.jp/company/about/profile.php).

[9]高知市, 高知市歴史散歩「幻の帯屋勘助」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/akarui/rekishi/re0104.htm).

[10]高知市「特集 みんなで行こうや!高知の笑店街」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/akarui/akarui/pdf/1910akapdf/10_02-03.pdf).

[11]高知市, 観光情報サイト「日曜市」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kanko/nichiyouichi.html).

[12]国土交通省道路局(2005), 「道を活用した地域活動の円滑化のためのガイドライン」

(https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/06/060331/01.pdf).

[13]オーテピア, 「オーテピアについて」

(https://otepia.kochi.jp/about.html).

[14]高知県・高知県教育委員会・高知市・高知市教育委員会(2011), 「新図書館等複合施設整備計画」

(https://otepia.kochi.jp/science/tmp/新図書館等複合施設整備基本計画.pdf).

[15]高知市, 観光情報サイト「ひろめ市場」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kanko/hirome.html).

[16]高知城 公式ホームページ

(https://kochipark.jp/kochijyo/).

[17]高知市, 「高知市の交通の現状と課題」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/15306.pdf).

高知駅の目の前は交通量の多い幹線道路が横切り、高知駅と中心市街地が連続しているとは言えない様子が分かる。

帯屋町周辺に限らず、交通の要所である高知駅周辺と高知市内の各エリアの連続性を高めることは、人口減少下における処方箋として期待される「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の実現のためにも重要である。移動における自動車の利用率が半数以上を占める高知県[17]では、公共交通の普及による連続性の確保は難しいかもしれないが、シェアサイクルの普及や路面電車のリニューアル等により、徐々に高知駅と中心市街地の連続性を高め、一体的なまちづくりが可能であるかもしれない。いずれにせよ、今回紹介したような数々の魅力的な箇所が持続的に賑わいを保ち続けるために、どのようなまちづくりを展開していくのか、今後の展開に期待したい。

(文責・写真:橋本侑京)

◆参考資料(最終閲覧はすべて2025/02/17)

[1]高知市, 「2014高知市都市計画マスタープラン(2021改訂版)」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/52/2014toshimp2021kaitei.html).

[2]高知市, 「高知市中心部観光MAP」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/148936.pdf).

[3]JR四国, アンパンマン列車

(https://www.jr-eki.com/aptrain/index.html).

[4]高知県, 「高知県森林・林業の現況」

(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2022080800071/file_contents/file_202288114143_3.pdf).

[5]THE GATE, 「土佐三志士像 -高知-」

(https://thegate12.com/jp/spot/2215).

[6]坂本龍馬人物伝, 「土佐勤王党」

(https://www.ryoma-den.com/shiryou/kinnouto.html).

[7]日本旅行, 汽車旅ひろば, ひろやすの汽車旅コラム「高知でみるユニークな駅…ごめん、ありがとう、三志士像 [No.H200]」

(https://www.nta.co.jp/jr/train/kishatabi/column/20160812.htm).

[8]とさでん交通株式会社, 「会社情報・組織図」

(https://www.tosaden.co.jp/company/about/profile.php).

[9]高知市, 高知市歴史散歩「幻の帯屋勘助」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/akarui/rekishi/re0104.htm).

[10]高知市「特集 みんなで行こうや!高知の笑店街」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/akarui/akarui/pdf/1910akapdf/10_02-03.pdf).

[11]高知市, 観光情報サイト「日曜市」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kanko/nichiyouichi.html).

[12]国土交通省道路局(2005), 「道を活用した地域活動の円滑化のためのガイドライン」

(https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/06/060331/01.pdf).

[13]オーテピア, 「オーテピアについて」

(https://otepia.kochi.jp/about.html).

[14]高知県・高知県教育委員会・高知市・高知市教育委員会(2011), 「新図書館等複合施設整備計画」

(https://otepia.kochi.jp/science/tmp/新図書館等複合施設整備基本計画.pdf).

[15]高知市, 観光情報サイト「ひろめ市場」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kanko/hirome.html).

[16]高知城 公式ホームページ

(https://kochipark.jp/kochijyo/).

[17]高知市, 「高知市の交通の現状と課題」

(https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/15306.pdf).