2008年は、100年に一度という経済危機に突入した年というだけでなく、日本の場合は、住宅市場にとっての大きな転換点だったと思う。

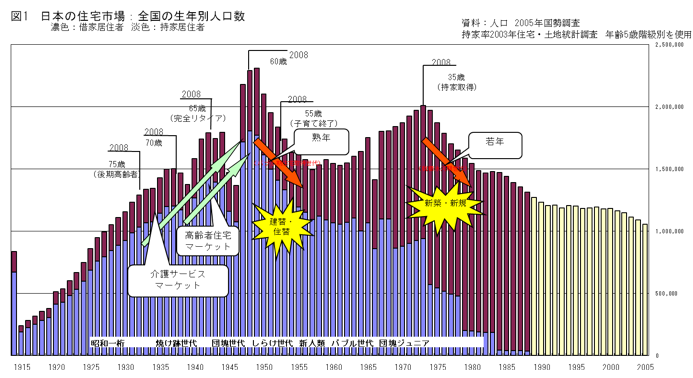

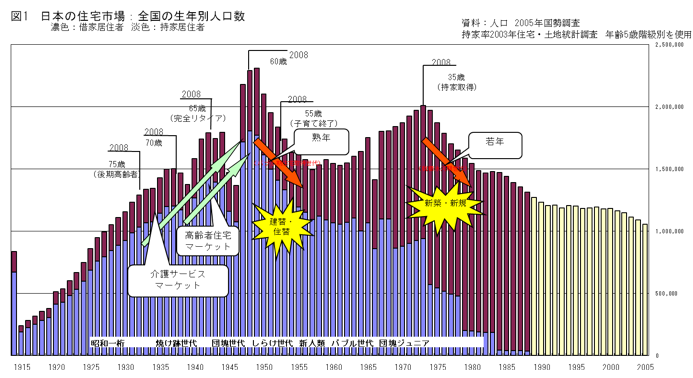

なぜなら、住宅マーケットの主力だった35歳前後の人口は、今後年々減っていき、一度住宅を購入し、子育ても終えて、住宅を建替えたり、住み替えたりする60歳前後の人口も09年から減り続けるからだ。

ちょうど10年前の就職氷河期に代表される若年層は、住宅取得に際して十分な資金を借り入れたくとも信用力が相対的に低く、住宅市場を盛り上げていくだけのボリュームもない。10年前から始まった終身雇用、年功序列賃金の崩壊とは「20世紀的な個人の信用」の崩壊と同義であり、今後の住宅市場に多大な影響を及ぼす。

一方、現在50歳前後の80年代後半から90年代初頭にかけての、いわゆるバブル期に不動産を購入した世代は、その後の資産デフレで大きな差損を抱えている可能性が高い。経済の右肩上がりの幸福な時代を経験できた層は、既に退職期にさしかかっている。

したがって、景気対策で、住宅投資にどんなにテコ入れをしても、日本の住宅市場は20世紀後半の枠組みのままでは回復を望むべくもない。過去への回帰を望んだり、過去のやり方に固執するのではなく、新しい事態に素直に目を向け、新しい取組みを始めるべき時が来たのである。

では、住宅市場に光明はないのかといえば、全くそうではない。一つは、年齢層の高いところに大きなボリュームゾーンが存在している。75歳の誕生日を迎える人は、今後十数年間は増え続ける。同様に70歳になる人も多少の増減はあるが今後10年間は増え続ける。

もう一つは、共働き世帯の増加である。経済状況が厳しくなった時、人々はどう対処するか。「家族総働き」が最も合理的な解決策である。しかし、この場合の問題点は、次世代を担う子供たちを誰がどう育むかという、極めて重要な課題である。足下の火を消す事ばかりに追われて、未来への投資を怠ったとき、社会は縮小、停滞に向かうしかない。したがって、共働き世帯の増加のみに目を奪われてしまうと、「利便性の追求、都心回帰」といったこの10年喧伝されてきた路線になるが、未来への眼差しを持った瞬間、それでは長期に立ち行かないことはあきらかである。今、私たちが新たに開拓しなければならないのは、人々が子供を産み育み、そして働くことと生活することのバランスが上手にとれる環境づくりである。

こうした「老いのマーケット」と「働き育み生活する若年者のマーケット」を両睨みするとき、俄然、注目しなければならないのが、「郊外住宅地」という、多少古くて、そして新しい存在である。

なぜなら、70歳以上のボリュームゾーンの多くが居住しているのが、郊外住宅地だからである。中山間地や過疎地の高齢化問題は、ある意味では20世紀のうちに行き着くところまでいってしまった。今、高齢化の進展が激しいのは都市の郊外である。

一方、子育てにとって、郊外の魅力は捨て難い。子供は広々としたところで、伸び伸びと育てたい。郊外は里山や農家との距離も近い。その気になれば、街中よりも地産地消、食の安全も確保できる。問題は、働く機会や場所との「距離」であるが、情報技術を積極的に使えば、定時の出勤や就労等の時間と場所の拘束から逃れることも可能である。お金のために、ただ忙しく、ただ働くのではなく、お金は減っても、ゆっくり働き、豊かに生活するスローライフという生活術もあり得る。

だから、郊外を、郊外住宅地を、元気に、より魅力的にできないか。それについて考えてみよう。